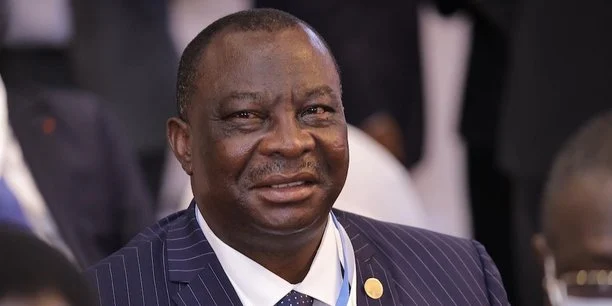

En course vers sa souveraineté alimentaire, la Côte d’Ivoire – fournisseur mondial de plusieurs matières premières agricoles – veut davantage présenter ses produits transformés au monde, notamment en Europe où la traçabilité de son cacao est désormais requise. Des sujets sur lesquels, comme l’explique le Ministre ivoirien de l’Agriculture Kobenan Kouassi Adjoumani, cette économie vibrante d’Afrique de l’Ouest construit son propre narratif.

La Côte d’Ivoire a eu une présence marquée au Salon international de l’agriculture qui vient de s’achever à Paris. Pour vous, il est surtout question d’implémenter tout ce qui fait avancer votre pays vers sa souveraineté alimentaire. Sécurité et souveraineté ou tout d’abord souveraineté ?

KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI – Je commencerai par souligner que la sécurité alimentaire est la capacité à disposer de quantité suffisante de nourriture pour satisfaire les populations, tant grâce à la production locale et par l’importation. Elle donne l’impression de nourrir le peuple, mais en cas de difficulté sur les importations, on se retrouve pénalisé. La souveraineté alimentaire, en revanche, est la possibilité pour un pays de produire lui-même ce que sa population veut consommer et d’assurer son autosuffisance sans recourir à l’importation.

Ce que nous voulons faire aujourd’hui, c’est parvenir à nourrir notre peuple sans avoir recours aux importations. Notre objectif est donc d’atteindre la souveraineté alimentaire. Nous sommes venus au Salon international de l’agriculture avec des produits divers du terroir pour montrer aux Français qu’en Côte d’Ivoire, nous avons fait des prouesses en matière de production alimentaire et surtout en ce qui concerne les produits vivriers, indépendamment des produits de rente qui sous-tendent notre économie. Nous disons que nous avons beaucoup produit pour les autres. Nous avons servi le monde entier à travers nos produits de rente : le cacao, la noix de cajou, l’hévéa, le palmier à huile, etc. Tout cela dans le but de soutenir les autres. Pendant ce temps, nous produisons ce que nous exportons et nous importons ce que nous consommons. Nous devons donc renverser cette tendance et c’est une instruction ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C’est la raison pour laquelle nous avons jeté notre dévolu sur les produits locaux.

Quels sont ces produits ?

Ils sont nombreux. Nous savons aujourd’hui que nous pouvons produire du pain avec de la farine de maïs et avec de la farine de manioc en y ajoutant un peu de farine de blé, contrairement au pain 100% blé que nous avons toujours connu. Nous nous rendons donc compte que nous n’avons pas toujours besoin de nous tourner vers l’Ukraine ou la Russie pour combler nos besoins en céréales. C’est la raison pour laquelle en Côte d’Ivoire, nous avons mis en place des politiques de développement de tous les secteurs d’activité dont celui des productions végétales (le manioc, le maïs, la banane plantain), mais aussi celui de la protéine végétale la plus consommée en Côte d’Ivoire qui est le riz, ainsi que d’autres féculents tels que l’igname.

Nous avons mis en œuvre une stratégie de développement dans le domaine rizicole, à travers l’agence nationale chargée de développer la riziculture en Côte d’Ivoire. L’État a financé des kits agricoles distribués aux producteurs et sur cette base, il y a eu une avancée notable dans nos productions. Nous sommes passés, de 900 000 tonnes de riz blanchis pendant la COVID, à 1 300 000 tonnes en 2023 et à 1 750 000 tonnes de riz blanchis 2024. Ainsi, le gap à combler pour que nous soyons autosuffisants en riz (2 100 000 tonnes chaque année) n’est désormais que de 550 000 tonnes, alors que dans le plan national de développement agricole de PNIA qui tire sa déclinaison du PND, nous prévoyons notre autosuffisance en riz en 2030. Donc, d’ici fin 2026, si les tendances actuelles s’observent et si les moyens sont dégagés comme ils le sont actuellement, nous atteindrons notre objectif d’autosuffisance en riz et pourrons alimenter les marchés voisins de la Côte d’Ivoire. D’autant que ce que nous produisons est également apprécié des pays qui importent déjà les produits ivoiriens dans le cadre du libre-échange effectif dans la sous-région ouest-africaine.

Les crises récentes, la guerre russo-ukrainienne en l’occurrence, ont-elles motivé l’accélération de la Côte d’Ivoire dans sa course vers l’autosuffisance en riz ?

Les résultats de la Côte d’Ivoire dans notre marche vers l’autosuffisance émanent tout d’abord de la volonté politique. Le président Alassane Ouattara a encouragé les agriculteurs à produire davantage, afin de satisfaire les demandes de la population en matière de consommation. Ensuite, la crise russo-ukrainienne -et avant cela la Covid-19- nous a davantage boosté. À un moment donné, nous avons compris qu’il était difficile pour nous de nous approvisionner de l’extérieur en raison des coûts d’exportation de certains produits et de transport devenus onéreux. Nous nous sommes donc engagés et avons décidé de nous réadapter face à cette crise, avec l’idée -si cela est possible- d’adopter et valoriser les produits de notre terroir, en allant même jusqu’à fabrication des engrais biologiques.

Vous avez présenté à Paris les produits du terroir ivoirien, en quête de nouveaux marchés pour les produits transformés en Côte d’Ivoire. Dans ce cadre, comment concevez-vous la coopération avec la France ?

Pendant le Salon international de l’agriculture de Paris, notre stand n’a pas désempli. La Côte d’Ivoire est une destination très attractive. J’ai reçu plusieurs délégations venant des régions de France et qui sont intéressées par la Côte d’Ivoire.

Notre pays est le premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de cola, deuxième pays africain producteur d’huile de palme… Avec un tel positionnement, les partenaires ne viennent pas à nous seulement pour nous aider, mais aussi pour apprendre de nos pratiques agricoles, parce qu’il y a de grands pays industrialisés qui n’arrivent pas à atteindre le niveau qui est le nôtre en matière d’agriculture et ils veulent investir en Côte d’Ivoire où nous avons également un Salon de l’agriculture. De notre côté, nous avons aussi des opérateurs qui veulent investir en France. Bref, notre pays est engagé à travailler avec tous ceux qui ont compris que c’est dans la coopération que nous devons pouvoir tisser des grands rapports de développement et atteindre nos différents objectifs.

L’an dernier, le gouvernement annonçait qu’à compter de janvier 2025, la Côte d’Ivoire n’exporterait plus de cacao non tracé vers l’Union européenne conformément aux règles qui avaient été mises en place par Bruxelles. Où en êtes-vous ?

L’Union européenne a, en effet, mis en place des normes dont elle demande l’application, mais elle a vite fait de reconnaître que cette décision était précipitée, si bien que l’an dernier, elle a décidé de reporter son application. Cela, pour la simple raison qu’une décision aussi contraignante ne peut être prise sans certains préalables. Au niveau de la Côte d’Ivoire cependant, nous n’avons même pas attendu que l’UE prenne des mesures contraignantes avant de nous y conformer. Bien avant l’UE, nous avions décidé de géolocaliser toutes nos plantations de cacao et café sur l’ensemble du territoire national, de recenser les producteurs et de leur attribuer des cartes. Il s’agit donc d’une porte déjà ouverte en vue de la traçabilité de notre cacao.

Cependant la traçabilité du cacao ivoirien impose aussi des contraintes à l’Europe vis-à-vis de la Côte d’Ivoire, qui doivent être respectées. Et c’est ce que nous demandons en retour. Lorsqu’en France, on me sert du Beaujolais, on me dit d’où viennent les raisins qui ont servi à sa fabrication. Au SIA, des industriels m’ont donné du chocolat de fabrication française, mais dont l’origine des fèves n’était pas mentionnée sur l’emballage, pourtant elles viennent de Côte d’Ivoire. Alors nous disons que de la même manière que les Européens veulent tracer notre cacao, ils doivent mentionner sur les packagings de leurs chocolats que les fèves de cacao utilisées proviennent de la forêt de Sassandra ou d’ailleurs en Côte d’Ivoire. Car lorsque l’origine est dissimulée, cela donne l’impression que le cacao vient de nulle part et cela n’est pas normal. C’est donc la forme de partenariat que nous voulons, où la traçabilité est réciproque.

L’un des plus grands enjeux du moment est celui du climat. Comment la Côte d’Ivoire fait face à cette réalité et par rapport à cet objectif de souveraineté alimentaire ?

Oui, le changement climatique est une réalité que nous connaissons tous et qui mine nos agricultures. Lorsqu’il pleut abondamment, que les terres sont envahies par les eaux, rien n’y pousse. De même, quand il ne pleut pas, rien ne peut pousser. Il faut donc une juste mesure et une bonne répartition des ressources, laquelle nécessite qu’on engage des moyens colossaux.

Par ailleurs, le changement climatique joue beaucoup sur nos productions. C’est la raison pour laquelle, en Côte d’Ivoire, nous travaillons à faire recours à la science pour trouver des remèdes appropriés, notamment des semences améliorées à haut rendement et adaptées à tout type de climat, des nouveaux systèmes d’irrigation, etc. Lorsque nous nous retrouvons entre ministres de l’Agriculture dans les différentes rencontres, l’exploration des meilleures pratiques fait partie de nos échanges. La suite sur Afrique La Tribune

Ristel Tchounand

Partager : Rédiger un commentaire